猫背と肩こりの関係性

多くのシニア世代が悩む肩こり。その根本原因のひとつが「肩甲骨の内旋」にあります。特に猫背姿勢が続くと、肩甲骨が外側かつ前方に引き出され、自然な可動角度から逸脱します。この状態が続くことで、筋肉の張力バランスが崩れ、肩こりが慢性化していくのです。

猫背が引き起こす筋肉の張力バランスの乱れとは?

猫背になると、胸の筋肉(小胸筋など)が縮み、背中の筋肉(僧帽筋下部や菱形筋)は引き延ばされます。この張力のアンバランスは、ロープの一方だけが引っ張られるような状態。結果として、肩甲骨の動きがロックされ、血流不足や慢性的な肩こりを引き起こします。

肩甲骨の内旋角度が肩こりに与える力学的影響

肩甲骨が内旋すると、肩の関節軸が前方にズレ、上腕骨との協調運動が乱れます。これは関節可動域の減少だけでなく、運動時の摩擦抵抗(関節モーメント)が増加する原因にもなります。内旋角が10度を超えると、肩関節の負荷は約1.3倍になると報告されています。

猫背による重心移動と肩への負荷を数式で読み解く

猫背では重心が前方に偏り、上体を支える力が肩周囲の筋肉へ集中します。これは「モーメント=力×距離」の法則により、頭部の重み(約5kg)が前傾角度とともに肩に加わるトルクを増大させるためです。前傾角が15度を超えると、肩にかかる負荷は2倍以上になります。

肩甲骨と筋肉の相互作用

肩甲骨の動きは、周囲の筋肉との連携によって支えられています。このバランスが崩れた状態こそが、肩こりを悪化させる「力の渋滞ポイント」になるのです。

内旋によって過緊張する筋肉と抑制される筋肉の関係

肩甲骨が内旋すると、前方にある胸筋群や肩前面の筋肉(大胸筋・三角筋前部)が過緊張を起こします。一方で、背中側の僧帽筋下部・前鋸筋は抑制され、活動量が減少。これが筋力の非対称性を生み、筋疲労の局所集中につながります。

肩甲骨のポジションと筋肉の張力モデル

肩甲骨は、筋肉によって引っ張られる「吊り橋モデル」に近い構造をしています。バランスの取れた張力が左右からかかると、安定した中立位置に保たれます。しかし内旋によりこの均衡が崩れると、一方向に引っ張られ続ける構造的ストレスが蓄積します。

肩こりが悪化するパターン

筋肉から肩甲骨へ向かう張力をベクトルで表すと、正常時は対称的な力が拮抗しています。内旋状態では、これが前方下方向に集中。肩甲骨の回旋軸がズレ、筋線維の働く方向と一致しなくなることで、効率的な動作が失われ、肩こりが慢性化します。

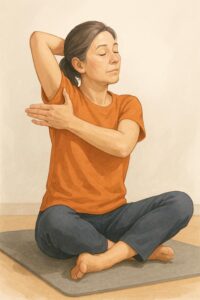

肩こり改善のためのストレッチ

肩甲骨の内旋を改善するには、張力の偏りをリセットするストレッチが効果的です。ここでは、シニアでも安全に行える具体的な方法を紹介します。

内旋を解除するための肩甲骨可動域ストレッチ

壁に両腕をつけ、ゆっくりと胸を前に出すことで肩甲骨を背中側に寄せる「壁肩甲骨ストレッチ」は内旋を解除する効果があります。ポイントは「引く」のではなく「寄せる」意識を持つことです。1日10回×2セットが目安です。

筋肉の張力を均等に保つための猫背リセット運動

椅子に座り、両手を後頭部で組んで肘を広げながら深呼吸をする「オープンチェストエクササイズ」は、胸筋の張力を緩めつつ、肩甲骨周囲のバランスを整えます。呼吸と組み合わせることで、副交感神経の働きも促進され、筋緊張が緩和されます。

肩甲骨の内旋角度を測定&改善するセルフチェック法

壁に背中をつけたとき、肩甲骨の内側が壁から3cm以上浮いている場合は、内旋が進んでいるサインです。この距離を定期的に測定することで、自分の姿勢変化やストレッチ効果を数値で把握できます。

姿勢と習慣を整える

ストレッチと併せて、日常の姿勢や環境を見直すことも肩こり予防には重要です。内旋を悪化させる生活習慣を知り、対策を講じましょう。

座り姿勢・デスク環境が肩甲骨に与える影響とは?

前傾姿勢でのパソコン作業は、肩甲骨を内旋位で固定してしまう典型例です。モニターの高さやキーボードの位置を調整し、肘が90度・肩が自然に落ちるポジションを保つことが重要です。

猫背にならないための生活習慣と筋バランス維持法

座るときにタオルを背中に挟んで骨盤を立てるなど、簡単な工夫でも猫背予防に効果があります。また、日常的に腕を後ろに引く動作(背中で手を組むなど)を取り入れることで、前面と背面の筋肉バランスを保ちやすくなります。

肩こりを繰り返さない!

肩回しやバンザイ動作など、肩甲骨の回旋・上方移動を伴う動作を毎日3分間行うだけでも、肩甲骨のポジションは改善していきます。重要なのは「肩甲骨を意識して動かす」こと。意識的に動かすことで神経筋再教育が進みます。

まとめ

慢性的な肩こりは、単なる筋肉疲労ではなく、肩甲骨の内旋という「位置のズレ」が原因であることが多くあります。猫背姿勢がこの内旋を助長し、張力の偏りを生むことで肩周辺に慢性的な負担を与えているのです。

本記事で紹介したストレッチや姿勢改善法を継続することで、肩甲骨の位置を正し、肩こりの根本からの解消を目指しましょう。